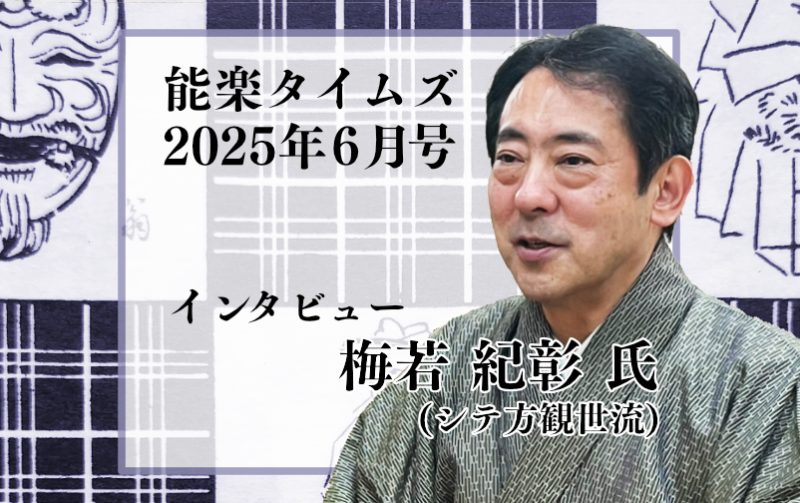

インタビュー

梅若 紀彰

(シテ方観世流)

「日本芸術院賞」を受賞して のびのびと能が舞える環境を

▼この度、シテ方観世流の梅若紀彰氏が「日本芸術院賞」を受賞された。さまざまな葛藤の中で賢明に能の道を極めて来られた氏に改めていまのお気持ちを伺った。(聞き手・編集部)

[見出し]

・日本芸術院賞

・これまでの歩み

・梅若会の変化

・コラボレーション公演のことなど

・これからのことなど

「何が正しいのかを知りたいという思いで、職分の先生がご自身のお弟子さんに丁寧に稽古しているのを障子越しにこっそり聞いたり、覗いたりしながら勉強して。その時は『こんなことまでして、もう嫌だな』と思っていましたが、こういう経験があったからこそ、自分が人に教える立場になった時に助かったり、巡り巡って私の糧になっています」(梅若紀彰、本記事より抜粋)

【そのほかの読み物】

〈批評と感想〉

春爛漫~四月の舞台から~

金子 直樹

▼2025年4月5日『初桜能』から「葵上・梓之出」分林道治★、6日『名古屋片山能』から「嵐山」橋本忠樹、「屋島・弓流・那須語」片山九郎右衛門・アイ野村信朗、13日『宝生会定期公演』より「道成寺」田崎甫★・ワキ大日方寛・アイ三宅近成、19日『金剛定期能 東京公演』より「歌占」金剛龍謹★、「天鼓・盤渉」金剛永謹、19日『宝生会定期公演』より「海人」髙橋憲正★、20日『緑泉会』より「鎌腹」山本則重★、「百萬・法楽之舞」坂真太郎、27日『竜成の会』より「安宅」宇髙竜成★・ワキ有松遼一、種田道一、松本一真、28日『曽和博朗生誕百年祭』より「姥捨」片山九郎右衛門★、29日『狂言の会』より「鶏聟」大藏教義、「金藤左衛門」善竹十郎、「瓢の神」野村又三郎★を紹介。

(★は写真掲載))

*

【連載】西三河在住能楽研修者の眼差し:春の東海地域・京都の舞台よりー若手・中堅の充実ー

飯塚 恵理人

▼2025年3月2日『三月特別公演』より「経政」本田布由樹★、「花折」今枝郁雄、「雪・雪踏之拍子」熊谷眞知子★、「小鍛冶」衣斐愛・ワキ飯冨雅介、3月16日『やよい能』より「鐘の音」野村万蔵、「山姥・白頭」観世銕之丞、3月22日『小中学生のための能・狂言鑑賞会』より「蝸牛」井上松次郎、「猩々」羽多野良子、3月29日『いわむら城址薪能』より「邯鄲」辰巳満次郎、4月11日『椿宮神事能』より「鈿女」金剛龍謹、4月12日『喜多流涌泉能』より一曲独吟「融」髙林白牛口二、「海人」髙林昌司、4月13日『青陽会研究能』より「楊貴妃」瀬戸陽子、「太刀奪」井上蒼大、「融・思立之出 酌之舞」山中雅志、久田三津子を紹介。

(★は写真掲載)

*

原民喜をめぐって 文学散歩と朗読会

竹原 陽子(原民喜文学研究者)

▼2025年3月22日都内にて、小説『夏の花』などで知られる広島出身の詩人・原民喜ゆかりの地を辿る文学散歩と朗読会が行われた。原民喜は戦後上京してから約2年間、能楽書林に寄寓していた時期があり、散歩会では弊社代表の丸岡圭一が写真資料とともに当時の思い出を話す一幕も。イベントの共同主催者であり、在野で原民喜文学を研究している竹原陽子氏に、当日のもようを書き綴っていただいた。

*

志度寺 創建1400年 高松『玉藻能』でご当地能「海士」

窪 保彦

▼4月26日『玉藻能』より、仕舞「鵺」梅若紀彰、「寝音曲」茂山逸平、「海人・懐中之舞」伶以野陽子★を紹介。(★は写真掲載)

*

写真と文:第50回『篠山春日能』

三上 文規

▼全国津々浦々の能の舞台を撮り収めてきた三上文規氏(能楽写真家協会)が、2025年4月12日『第50回 篠山春日能』で撮影した「熊野」観世銕之丞と「恋重荷」大槻文藏の写真を短文とともに掲載。

*

開かれた劇場を目指して 喜多能楽堂 改修を終え新装開場

▼2025年3月18日行われた、東京・目黒にある十四世喜多六平太記念能楽堂(喜多能楽堂)の大改修竣工式(神事および記念能、報告会見)と、以降開催された祝賀能のもようを写真とともにレポート。(文/編集部、記事写真は全て撮/前島古裕)

* *

そのほかの記事

■【訃報】河村和重氏■復曲能「宮城野」仙台と京都で■喜多能楽堂の新装開場……ほか。

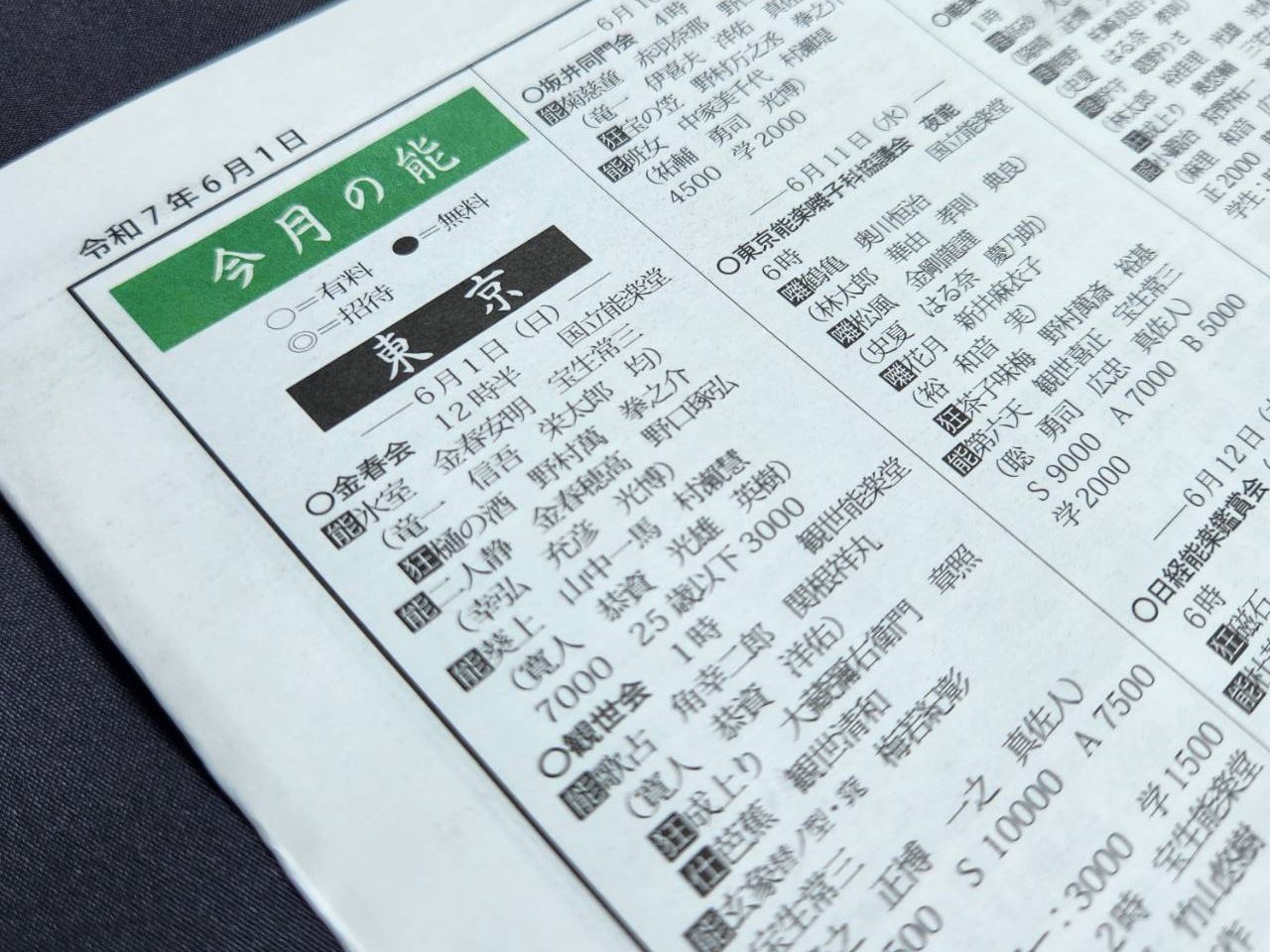

◆2025年6月の全国の能楽公演カレンダー「今月の能」収録◆

▼能楽タイムズ2025年1月号、バックナンバーのご注文は

オンラインショップ

tel:03-3264-0846

fax:03-3264-0847

mail:info@nohgakushorin.co.jp

※その他定期購読等お申込みは以下のリンクをご参照下さい

https://www.nohgakutimes.jp/about#subscribe